− 法多山伝承奇譚 −

仁王門に秘められた謎

謎多き仁王門と仁王像…

口伝と伝承に残された謎に挑む

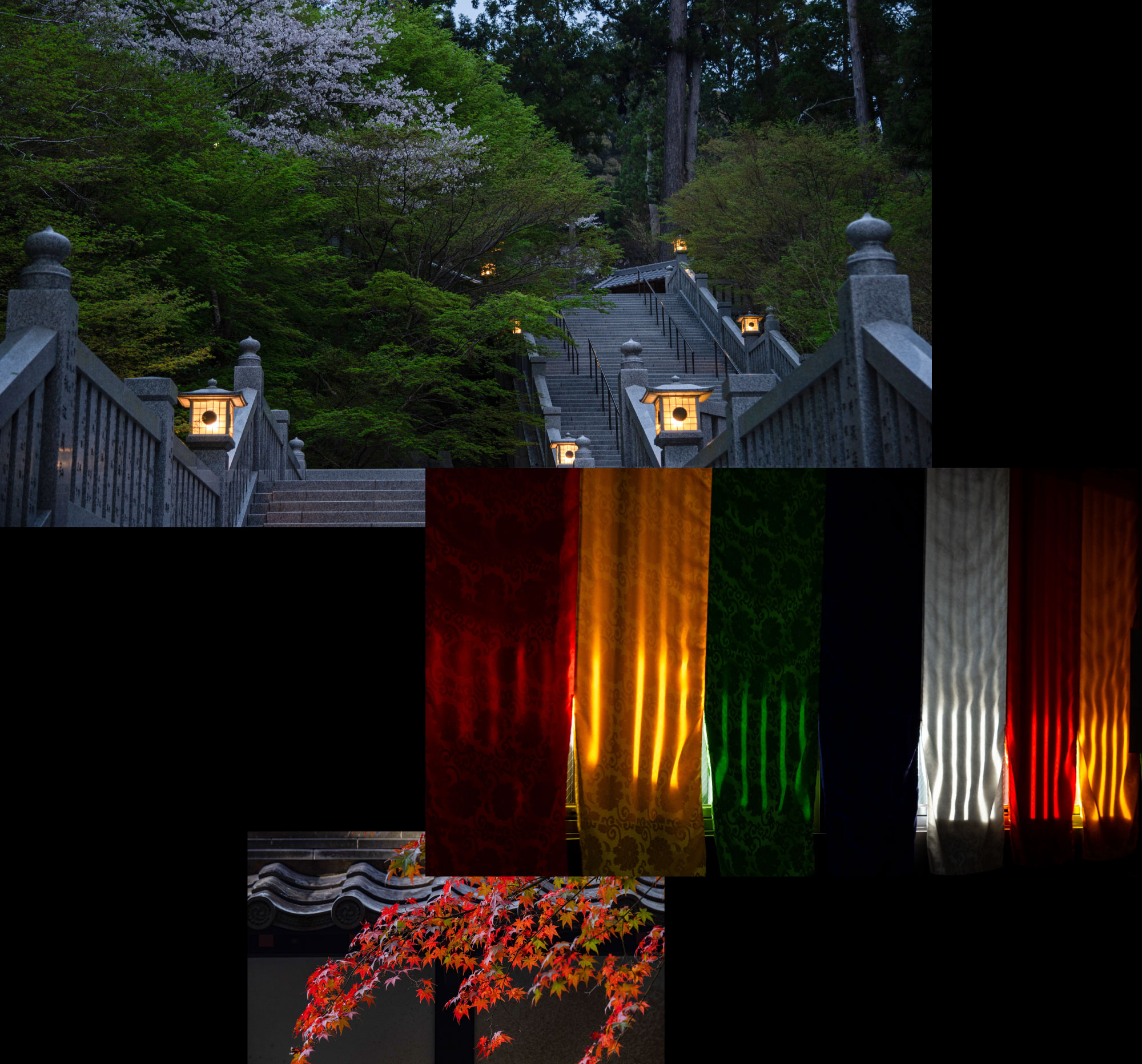

法多山尊永寺の仁王門は、江戸時代初期に建立された建造物であり、現在は国の重要文化財に指定されている。この歴史的価値ある門には、長い歴史を超えてなお解明されていない謎が数多く残されている。1300年にわたる法多山の歴史を背景に、いまだ解明されていない数々の謎が残されている。

中でも大きな謎は、この門がどこから来たものなのか?そしてその成り立ちについて、多くの説があり、今もなおはっきりと解明されていない。今回その最大の謎をできる限り解明してみようと思う。

仁王門にまつわる伝承は、文献や人々の語り伝えを通じて多く残されている。

ひとつ、ある説では「この門は遠く播磨国(現在の兵庫県)の二見から運ばれてきたものだ」という人もある。

また別の説では「森町から移築された」という人もいる。

門がここで建築されたものではなく、移築されたものという伝承が残されているのだ。

はたしてどちらなのだろう?

まだ謎がある。

仁王門に安置されている仁王像は、門のサイズと合っておらず、後から別の場所から持ち込まれた可能性が高いという。見ればたしかに身体付きのバランスが崩れているように見える、膝下のところで一度切って継ぎ合わせたのかもしれぬ。

つまり、門と像が元々一対として造られたものではないということになる。この門に収める為に仁王像をリサイズしたのではないか?

仁王像には多く付いている羽衣のような天衣(てんえ)をこの法多山の仁王像は装着されていない。それは元々は付いていたが、この門に収めるために取り外したのではないか?

またある説では、仁王像は、かつて菊川市の大頭龍権現にあったものだという話も伝わっている。

この門は1640年に作られ、約400年の時を経て、今に数多くの謎が残る。

仁王門の由来にはいくつもの矛盾があり、それぞれの伝承の整合性を確かめようとすると、不明点が次々と浮かび上がる。

しかし、その謎を解くための手がかりが発見されたのである。

近年、仁王門の改修工事の際に「棟札(むなふだ)」と呼ばれる木札が発見された。棟札とは、建築物を建てる際に完成前に取り付けられる札で、建築の経緯や作者、建立の由来などが記されていることが多い。さらに、門の構造を調査すると、柱や棟木(むなぎ)などの重要な部分にも記録が残されていた。

発見された棟札や、各地に残る伝承、歴史資料の記述を突き合わせることで、仁王門の謎を一つずつ解き明かしていく。それはまるで推理小説のような作業だ。

法多山に伝わる説には謎が多い。しかし、その説が残されたのには、いつもなんらかの理由があり、だからこそ何百年もの長き時を経て、私たちに真実を伝えてくれるのだ。

間違いではないか?ウソなのではないか?という思いは捨てて、この歴史のパズルを解いていこう。

全ての伝承のピースはやがて集まり、一つの事象を浮かび上がらせると信じて、多くの謎を一つ一つ検証してみよう。

■謎1:仁王門はいつ造られたのか?建立年の謎

仁王門は、江戸時代初期に建てられたと伝えられているが、その建築様式には、さらに100年ほど古い時代の特徴が見られる。江戸時代初期の建物でありながら、細部には室町時代的な意匠が残っているのである。

そのため、「本当に江戸時代の建築なのか」「もしかすると、室町時代に建てられたものを移築したのではないか」といった疑問が生まれてきた。

>【謎1 建立年の検証 ~解明された建立年~】

この疑問は、昭和28年に行われた仁王門の第一次保存修理の際に発見された「棟札(むなふだ)」によって解決された。

棟札には、施主、寄進者、大工の名前と住所が明記されており、仁王門が寛永17年(1640年)に、池田郷の半場善右衛門と加茂郡の平野三郎右衛門の出資によって建立されたことが記されていた。この記録により、仁王門は江戸時代初期の寛永年間に新たに建てられた建築であることが確認された。

棟札に書かれた文字『法多山尊永寺仁王門保存修理報告書』より

■謎2:仁王門は移築されたものなのか?

仁王門が建てられたのは寛永17年(1640年)であるが、建築様式には室町時代の特徴が色濃く見られる。そのため、どこか別の場所に建てられていた門を法多山に移築したのではないかという説が、長く語られてきた。

>【謎2「移築されたのか?」の検証】

仁王門とほぼ同時期に建てられ、構造がよく似ている建物として、磐田市の府八幡宮楼門がある。これと比較してみると、中央の虹梁(こうりょう)の架け方や、皿斗(さらと)という部材の配置手法に共通点が多く見られる。部材の寸法や構造の特徴からも、仁王門は17世紀以降の建築と考えられている。

仁王門に使用されている地垂木(じだるき)には、現在は使われていない釘穴がいくつか確認されている。これは一時的な屋根の解体か、あるいは移築の痕跡である可能性も指摘されている。

しかし、妻飾り(猪目懸魚・破風・裏甲など)には風化が見られ、これらは寛永期のものと推定される。補修によって取り付けられたものか、新築時からのものか、意見が分かれる部分ではあるが、決定的に移築を裏付ける証拠にはなっていない。

また、江戸初期の時代背景として、戦乱を経た復興期には寺社建築が各地で盛んに行われ、技術者不足が問題となっていた。このため、幕府や藩の大工は設計審査などの官僚業務に回り、実際の建築作業は民間の請負大工集団に委ねられるようになっていた。

こうした状況の中で、遠江地方に寺社建築の経験を持つ専門の大工が他国から派遣され、仁王門の建築に関わったと考えられる。つまり、建物そのものが他府県から移されたのではなく、技術者の移動によって、遠江の地に仁王門が新築されたとみるのが妥当である。

■謎3:仁王門は兵庫県から移築されたのか?

仁王門については、「室町時代後期に播磨国二見(現在の兵庫県明石市)に建てられた建物を移築した」という伝承も残されている。昭和期の古い法多山パンフレットには、「一説には幡州二見(現兵庫県)より移築改築されたともいわれている」と記載されている。

>【謎3 「兵庫県二見より移築説」の検証】

この説が生まれたきっかけは、昭和28年の保存修理の際に見つかった棟札である。そこには、法多山の大工よりも前に「播州二見住 鈴木傳七郎・武兵衛・勝兵衛」らの名前が記されていた。

このことから、播州二見の大工たちが仁王門の建立に深く関与していたことがわかる。彼らは設計や監理の役割を担っており、実際の工事は法多山尊永寺の大工である戸塚黒兵衛・戸塚喜兵衛らが担当したと考えられる。つまり、仁王門が播州二見から移築されたのではなく、播州出身の大工が設計に関与したことから、「兵庫から来た建物」とする伝承が生まれた可能性が高いと考えられる。

余談ではあるが、大工としてこの門を作り上げた戸塚氏は、現在、法多山の境内(下門内)にある食堂「よしはる」さんの先祖であり、法多山の大工として江戸時代の過去帳に残されており、大和(現在の奈良県)から法多山のおかかえ大工として移住してきたと考えられている。

■謎4:仁王門は森町の栄泉寺から移築されたのか?

仁王門は、法多山から北へ約26km離れた森町三倉の栄泉寺から移築されたという説がある。

その根拠とされるのが、昭和28年に発見された棟札の記述である。棟札には、法多山内の塔頭住職9名の名が記された後、2行ほどの間隔をあけて「三倉栄泉寺宗沢和尚」と記されており、栄泉寺が建立に何らかの形で関わっていた可能性がうかがえる。これにより、この説が生まれたと考えられる。

この説を紹介しているのは、『袋井市史 通史編』別編第三章第二節「法多山尊永寺の楼門とその寄進者」に収録された鈴木泰山氏の記述である。

それによると、栄泉寺には旧仏教様式の楼門を簡素な禅寺様式に改めたいという希望があり、さらに湿気の多い土地柄では楼門の維持が難しかったため、これを法多山に寄進したと伝えられている。

また、栄泉寺前住職・山田吟道師の著書『栄泉寺五百年史拾遺』には、10世・山州宗沢が新見藩主・関氏から岡山県新見市の西来寺の楼門を譲り受け、それを法多山に寄進したと書かれているという。

しかし、関氏が新見藩主となったのは元禄10年(1697年)で、仁王門の建立年である寛永17年(1640年)より57年も後のことである。この点に矛盾があるため、伝承と年代との整合性がとれず現実性は薄いと考えられる。

>【謎4「森町移築説」の検証】

建築様式や部材寸法、移築にかかる費用などを総合的に考えると、仁王門は遠江国内で新築された可能性が高いと考えられる。たとえば、明治5年(1872年)に掛川城から油山寺へ御殿下御門を移築した際には、400両もの費用がかかったという記録がある。この金額を江戸初期に単純換算することはできないが、当時の財政事情を考えると、仁王門を移築するには相当な費用と労力が必要だったと推測される。

こうした点から、仁王門は移築ではなく、遠江の地で新たに建てられたとみるほうが自然に思える。

■謎5:仁王像は法多山仁王門のために作られたのか?

仁王門に安置されている仁王像は、門の大きさと釣り合っていないように見え、全体のバランスにも違和感がある。そのため、像はもともとこの門のために作られたものではないのではないかという疑問が生まれている。

実際に、仁王像の足元には一度切断されたような痕跡が見られる。また、仁王像の背中には「裳(も)」あるいは「天衣(てんね・てんえ)」と呼ばれる装飾布が取り付けられていた痕跡があるものの、現在は取り外されている。これも門内に納めるための調整であった可能性がある。

>【謎5「仁王像の」の検証】

以上の点から、仁王像は法多山仁王門のために最初から造られたものではなく、他所で造られた後に移された可能性も考えられる。

ただし、この説を裏付ける決定的な資料は現時点では見つかっておらず、後に紹介する「謎7仁王像は足を切りサイズ調整されたのか?」とあわせて検討する必要がある。

■謎6:門に立つ仁王像は菊川の大頭龍権現から移設されたのか?

仁王像はもともと、菊川市にある大頭龍権現(現在の大頭龍神社)に安置されていたもので、そこから法多山へ移されたという伝承もある。

この伝承は、江戸時代の文化5年(1808年)に出版された『遠江古蹟圖會』に記されている。それによると、天正2年(1574年)、武田勝頼が高天神城を攻めた際に大頭龍権現の社殿が焼失したが、仁王像だけは焼け残り、のちに法多山へ譲られたということである。

なお、この『遠江古蹟圖會』は、掛川の葛布商・兵藤庄右衛門(筆名:藤長庚)が遠江各地の名所旧跡を訪ね歩き、地元の人々から話を聞きながらまとめた絵入りの地誌である。もしこの伝承が事実であれば、仁王像のサイズが仁王門と合わないことにも説明がつく。

>【謎6「菊川より移築説」の検証】

しかし、昭和28年の仁王門修理の際、仁王像の内部から打札(うちふだ)が発見され、そこに寛永11年(1634年)に寄進されたと記されていた。打札には、法多山の塔頭寺院の名前が書かれており、仁王像が門の建立に合わせて新たに造像された可能性が高いことがわかる。

このことから、仁王像は大頭龍権現からの移設ではなく、法多山で造られたものと考えられる。

ただし、「謎5」で述べたとおり、像と門のサイズが合っていないという違和感は残る。

■謎7:門と像は同時に作られたのか?仁王像は足を切りサイズ調整されている?

仁王像は、江戸の仏師・吉田安右衛門(やすえもん)によって作られたと伝えられている。しかし、彼が袋井市浅羽の岩松寺行者堂に奉納した天狗面は宝暦4年(1754年)の作であり、仁王門の建立年である寛永17年(1640年)とは100年近くの開きがある。同じ作者が100年は生きれないはずである。このことから、仁王門と仁王像が本当に同じ時期に作られたのかどうか、疑問が生じてくる。また現住職大谷純應氏によると、仁王像の足に一度切られ背丈を短くした加工の後が見えるとのことである。果たして、像はなぜ?あえて小さく身長を下げる加工を施されたのであろうか?

>【謎7 「仁王像サイズ調整」の検証】

昭和28年の修理の際、仁王像の内部から内札(うちふだ)が発見された。

原田和氏による『遠江資料集』(1960年)の記録によれば、向かって右側の仁王像の内札には、宝暦4年(1754年)に寄付を募って再興(修復)されたこと、そして仏師・江戸京橋銀座三丁目の吉田安右衛門の名が記されていた。この像は1754年に修復されている。

また、裏面には正法院・法生坊・一乗院・法蔵院といった法多山の塔頭寺院の名前が記されている。

一方、向かって左側の仁王像の頭部と顔面内部の内札には、寛永11年(1634年)に平野三郎衛門によって寄進されたと記されていた。

このことから、仁王像は寛永11年(1634年)に寄進され、宝暦4年(1754年)に吉田安右衛門の手で修復されたことが明らかとなった。

つまり、吉田安右衛門は仁王像を作ったのではなく、120年後に修復をしていたのである。これにより、100年のズレに関する謎は解明された。

像が作られたのは1634年、門が作られたのはそれより6年後の1640年である。仁王像は6年間、門の完成を待っていたことになる。

像が作られた1634年とは戦乱期が終わりを告げ、徳川家康の孫である徳川家光が日光東照宮の大造営を行った年である。長き戦乱が終わり各地が焼け野原になったものを復興する建築ラッシュが行われていたのは想像に難くない。そんな時代背景もあり、門の完成が当初より遅れ、先に仁王像が完成し、6年経ってようやく門が完成したとしても不思議ではない。

仁王像の体型の違和感、門の大きさと合っていないように感じられるのは、門よりも6年前に仁王像が造像されていたため、6年後完成した門のサイズに合わせて調整が必要だった可能性がある。

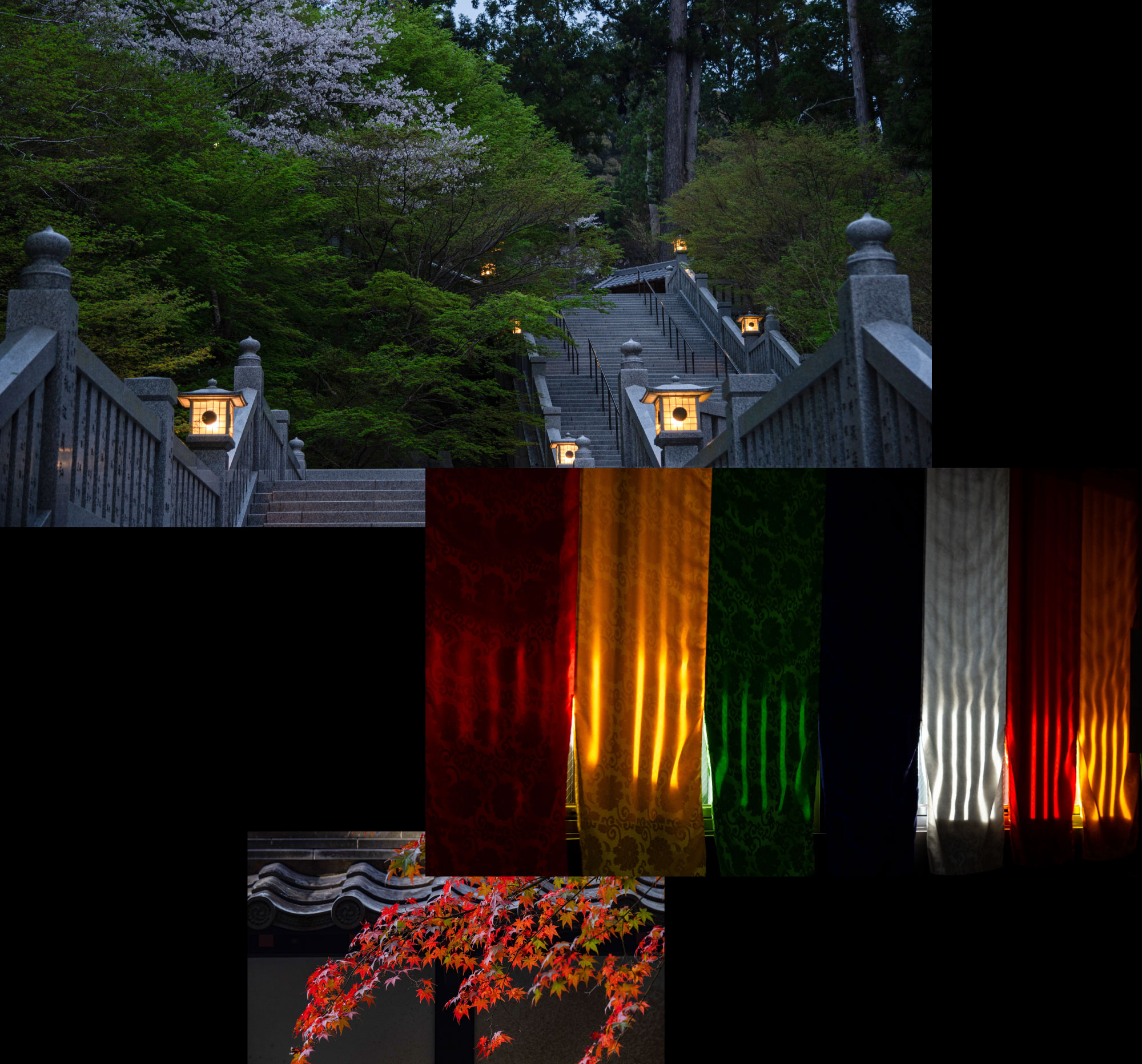

先に完成していた像が、後に出来上がった門に収まりきらないために仕方なく、足を詰めるなりしてリサイズされたのかもしれない。実際、多くの仁王像が背面に背負う、羽衣のような「天衣(てんえ)」と呼ばれるパーツが法多山の仁王門にも存在しているが、装着されておらず、門の中に残されて保存されているのである(装着すると天井に触れてしまうためと考えられる)。

法多山の仁王門には、今も多くの謎が残されている。

しかし、昭和の改修工事による発見や、文献・伝承の丹念な検証によって、それらの謎は少しずつ解き明かされてきた。

建築様式や大工の移動、寄進者の動き、そして像と門の関係性など、さまざまな要素が複雑に絡み合う中で、仁王門は長い歴史を静かに刻み続けている。

今後も新たな史料の発見や研究の進展によって、さらなる真相が明らかになることが期待される。

今の私たちが2025年現在、出来ることは貴重な資料が散在してしまう前に、多くの資料や説を一つ一つ集め、それらの説や伝承を疑うことなく丁寧に読み解くことかと思われる。1300年の歴史の中の伝承や噂話、多く残された説は一見矛盾を含んでいるように思われる。しかし、それら簡単に噂や間違いなどと断ずるべきではないと考える。長い歴史の中で残された貴重な説や伝承には、なんらかの意味やヒントが必ずあると信じ、それらを大切に集めていくと、見えなかったパズルのピースが埋まり、少しずつ歴史の真実の扉が浮かび上がるはずである。

そしてそれはまた、後世へと引き継がれる。願わくは私たちが調査したこの仁王門の謎に挑んだ数年間が、後世のまた新たに謎に挑む人々への手がかりの一助になることを願いこの伝承奇譚の資料のまとめの言葉としたい。

法多山仁王門は今も多くの参拝者を迎え入れ、1300年の長き歴史の謎と神聖な法多山尊永寺の境内を守り立ち続けている。

監修 法多山尊永寺 住職 大谷純應

著 株式会社マツヤマデザイン 松山拓也 佐藤里佳子

【参考文献】

・『法多山尊永寺仁王門保存修理報告書』静岡県袋井市教育委員会・編(2010年)

・『袋井市史 資料編(民俗・文化財・年表)』袋井市史編集委員会・編(昭和60年)

・『袋井市史 通史編』袋井市史編集委員会・編(昭和58年)

・『遠江資料集』原田和・著(1960年)

・『遠江古蹟図絵』藤長庚・編(1808年)、神谷昌志・修訂解説(1991年)

・『岩松寺の歴史と文化 袋井市歴史文化館春期特別展』袋井市歴史文化館・編(2014年)

このページは、法多山の千三百年の歴史に伝わる、いわれや伝え聞く謎と伝承を集めた「法多山 伝承奇譚」のページです。