− 法多山伝承奇譚 −

浮かび上がった神のミッシングリンクに残された謎

~遠州地方の神様がすべて法多山に集まる日~

神無月という月があります。一説には出雲大社に日本中の神様が集まり、他の土地は神様が不在となるため、旧暦10月は「神無月」といわれるとされています。

遠州地方の神様は、1月7日に法多山にすべて集まるという伝承があります。

その由来は国の重要無形民俗文化財に指定された、法多山の約700年続く行事、毎年1月7日に行われる田遊祭にあります。

遠州地方の神様は、1月7日に法多山にすべて集まるという伝承があります。

その由来は国の重要無形民俗文化財に指定された、法多山の約700年続く行事、毎年1月7日に行われる田遊祭にあります。

「田遊び」とは、年の初めに豊作を祈願し、稲作の所作を舞いにして奉納する予祝の神事芸能です。

法多山の田遊祭は、寺院の宗教行事である修正会と民俗芸能である田遊びが結びついたもので、2024年1月「国指定重要無形民俗文化財」となりました。

法多山田遊祭は室町時代より法多地域に伝わり、村方衆により本堂前の北谷寺で「7段の舞」が奉納されます。舞台を清める「太刀の舞」に始まり、「田打ち・牛ほめ」や「鳥追い」「そうとめ」など、田打ちから田植えまで、米作りの一連の作業を演じる7つの舞を奉納します。

法多山の田遊祭は、寺院の宗教行事である修正会と民俗芸能である田遊びが結びついたもので、2024年1月「国指定重要無形民俗文化財」となりました。

法多山田遊祭は室町時代より法多地域に伝わり、村方衆により本堂前の北谷寺で「7段の舞」が奉納されます。舞台を清める「太刀の舞」に始まり、「田打ち・牛ほめ」や「鳥追い」「そうとめ」など、田打ちから田植えまで、米作りの一連の作業を演じる7つの舞を奉納します。

法多山の田遊びは歴史の記録としては、江戸後期からの記録しかないので、いつからあるのか正確には判明しませんが、口上の中で、中世の言葉が使われており、中世、室町時代頃から伝わるものと考えられています。

その田遊び祭で行われる第7段「そうとめ」の中で、「神となえ」と呼ばれる口上があります。

「そうとめ」では田植えの後、植えた苗の成長と秋の実りを遠州一円の神仏の名を唱え、祈願します。この「神となえ」は一般的には、全国の神様(伊勢神宮や出雲大社といった遠く離れた古社)をお呼びすることが多いのですが、法多山の田遊びでは、遠州一円のローカルな神様をお呼びしています。これは全国でみても珍しい事例とされています。

その田遊び祭で行われる第7段「そうとめ」の中で、「神となえ」と呼ばれる口上があります。

「そうとめ」では田植えの後、植えた苗の成長と秋の実りを遠州一円の神仏の名を唱え、祈願します。この「神となえ」は一般的には、全国の神様(伊勢神宮や出雲大社といった遠く離れた古社)をお呼びすることが多いのですが、法多山の田遊びでは、遠州一円のローカルな神様をお呼びしています。これは全国でみても珍しい事例とされています。

この、「神となえ」に残された「謎」があります。

何やら謎めいたこの「神となえ」の呪文は、約700年の間代々、口伝で伝えられました。口伝と言うのは、文字に書き起こさず、口から口へ親から子へ、子から孫へと伝えられる伝承の事です。

文化3年(1806年)写しの「思玄和尚自筆本」に、田遊びの詞章が文字で残されています。これらは歴史的にみて、大変貴重な資料です。

しかし200年前の記録のため、今では分かりにくく、口伝を書き写した文字は全て判明できるものばかりではありません。

その中の「神となえ」の部分を抜き出してみました。

(説明のため、数字でNoを追記してあります。 古い文献で読みにくいので【神となへ】は読み飛ばしても大丈夫です。下に解説付きの詞章があります。)

【神となへ】(思玄和尚自筆本より)

1 けんしこくほかうくわんしや

2 せうこく岩室雨の宮

3 いちの宮は大ほさつ

4 かうミやうこくうそう

5 秋葉くすの天子よん

6 はるの山ハ大しやく

7 おひハ千手観音よん

8 日坂のことのまいはちうこしよん

9 あわがたきハ正観音

10 はゝちとうハ金山

11 くちらをかの大明神

12 はふくらきようまん大ぼさつ

13 おきへ出てのなをばなん

14 七色八色ミつの大じやよん

15 しろわハしんこん大ほさつ

16 九十九疋あらこま

17 ひいじきひちりきひこの宮やん

18 お高松ハ大明神

19 そうさのなをばなん

20 山へのほりたもわん

21 小笠ハ三社ごんげんよん

22 我山へようかうせしめたまわん

23 白山ミやうりこんけんよん

24 金剛とうしまてもなん

25 ちらいらとろろん

上記の「思玄和尚自筆本」(1806年)の記録の「神となえ」を、2025年現在、筆者が理解できる限り、土地名やお寺や神さま仏さまの名称を現代語として記載したものが、下になります。

【神となえ】(解説・考察)

1 けんしこくは かうくわんじゃ

2 ちょうこく 岩室天ノ宮

3 一ノ宮は 大菩薩

4 光明山は 虚空蔵

5 秋葉はくすの 天子よん

6 春野山は 帝釈

7 大尾は千手観音よ

8 日坂のこうとのまいは 龍王神

9 淡ヶ岳は 正観音

10 ははらとうは 金山

11 鯨岡は 大明神

12 はぶくらきょうまん 大菩薩

13 おきへ出ての なおばなん

14 七色八色みつの 大社よ

15 白羽は 真言大菩薩

16 九十九疋 あらごま

17 ひいじき ひちりき ひこの宮

18 お高松は 大明神

19 そうさの なおばなん

20 山へ登りたもわん

21 小笠は 三社権現よ

22 我山へようこ せしめたもわん

23 白山妙理権現よ

24 金剛童子 までもなん

25 ちいらら いいらら とろろん

※赤字は参考文献、袋井市教育委員会の調査書『法多山の田遊び』内の尾崎富義氏による「詞章とその解説」、浅羽郷土資料館特別展『遠州の霊山と山岳信仰-その源流と系譜-』の山本義孝氏による解説と法多山住職よりのヒアリングを元とした、筆者の調査による推測を含む考察です。

何やら謎めいたこの「神となえ」の呪文は、約700年の間代々、口伝で伝えられました。口伝と言うのは、文字に書き起こさず、口から口へ親から子へ、子から孫へと伝えられる伝承の事です。

文化3年(1806年)写しの「思玄和尚自筆本」に、田遊びの詞章が文字で残されています。これらは歴史的にみて、大変貴重な資料です。

しかし200年前の記録のため、今では分かりにくく、口伝を書き写した文字は全て判明できるものばかりではありません。

その中の「神となえ」の部分を抜き出してみました。

(説明のため、数字でNoを追記してあります。 古い文献で読みにくいので【神となへ】は読み飛ばしても大丈夫です。下に解説付きの詞章があります。)

【神となへ】(思玄和尚自筆本より)

1 けんしこくほかうくわんしや

2 せうこく岩室雨の宮

3 いちの宮は大ほさつ

4 かうミやうこくうそう

5 秋葉くすの天子よん

6 はるの山ハ大しやく

7 おひハ千手観音よん

8 日坂のことのまいはちうこしよん

9 あわがたきハ正観音

10 はゝちとうハ金山

11 くちらをかの大明神

12 はふくらきようまん大ぼさつ

13 おきへ出てのなをばなん

14 七色八色ミつの大じやよん

15 しろわハしんこん大ほさつ

16 九十九疋あらこま

17 ひいじきひちりきひこの宮やん

18 お高松ハ大明神

19 そうさのなをばなん

20 山へのほりたもわん

21 小笠ハ三社ごんげんよん

22 我山へようかうせしめたまわん

23 白山ミやうりこんけんよん

24 金剛とうしまてもなん

25 ちらいらとろろん

上記の「思玄和尚自筆本」(1806年)の記録の「神となえ」を、2025年現在、筆者が理解できる限り、土地名やお寺や神さま仏さまの名称を現代語として記載したものが、下になります。

【神となえ】(解説・考察)

1 けんしこくは かうくわんじゃ

「けんしこく」は遠州国のことか? 「かうくわんじゃ」=「こうかんじゃ」は国府(こう)とすると、府八幡宮(磐田市)のことと推測される。

2 ちょうこく 岩室天ノ宮

「ちょうこく」は不明。「岩室」は磐田市豊岡にある遠州最大規模の山岳修行の寺、岩室寺のことか。(獅子ヶ鼻公園内 岩室廃寺跡)

3 一ノ宮は 大菩薩

「一の宮」というのは、森町の小国神社か。「大菩薩」は不明。

4 光明山は 虚空蔵

「光明山」は、天竜市二俣の光明山。「虚空蔵」は光明寺の本尊、三満虚空蔵菩薩。

5 秋葉はくすの 天子よん

「秋葉」とは秋葉山。「くすの 天子よん」は不明。

6 春野山は 帝釈

「春野山」とは春埜山の大光寺。「帝釈」は大光寺の本尊である三尊天のうちの帝釈天。

7 大尾は千手観音よ

「大尾」は大尾山の顕光寺、顕光寺の本尊は「千手観音」である。

8 日坂のこうとのまいは 龍王神

「日坂のこうとのまい」とは、日坂の事任八幡宮。「龍王神」は不明だが、事任八幡宮には竜宮の神が登場するクジラ山の伝承が伝わる。

9 淡ヶ岳は 正観音

「淡ヶ岳」とは、掛川市の栗ヶ岳。「正観音」は栗ヶ岳中腹にあった無間山観音堂のことか。観音堂の本尊は十一面千手観音菩薩。

10 ははらとうは 金山

「ははらとう」「金山」とも不明。

11 鯨岡は 大明神

「鯨岡」は不明。「大明神」は金谷の巌室神社のことか?平安初期創建で、当時は巌室大明神と呼ばれていた。

12 はぶくらきょうまん 大菩薩

「はぶくら」が島田市初倉のことならば「きょうまん」は初倉にある敬満神社のことか。「大菩薩」は不明。

13 おきへ出ての なおばなん

「おき」は、御前崎の沖(太平洋上)のことか。御前崎沖には駒形神社の御神体である御前岩があり、山岳信仰の修験者が行う「春の入峯修行」のルートだった。

14 七色八色みつの 大社よ

言葉の意味、所在ともに不明。

15 白羽は 真言大菩薩

「白羽」とは、御前崎市白羽の白羽神社か。「真言大菩薩」は不明。

16 九十九疋 あらごま

「九十九疋 あらごま」とは、御前崎町市の駒形神社のこと。駒形神社の神様は、99匹の神馬とともに伊豆の国から渡ってきたが、御前崎の沖合で神馬が疲労で海中に沈み、御前岩 (駒形岩)と化した、という伝説がある。

17 ひいじき ひちりき ひこの宮

言葉の意味、所在ともに不明。

18 お高松は 大明神

「お高松」は、御前崎市の高松神社。「大明神」は不明。

19 そうさの なおばなん

「そうさの なおばなん」、「そうさ=総社」とは磐田の淡海国玉神社のことか。

20 山へ登りたもわん

どの「山」をさすのか不明。小笠山(小笠神社)のことか。

21 小笠は 三社権現よ

「小笠」は旧小笠郡か小笠山。「三社権現」は三熊野神社か。

22 我山へようこ せしめたもわん

「我山へようこ」我山とは法多山のことか。我山へようこそ。ここから法多山内の神を唱えることになるようだ。「せしめたもわん」は不明。

23 白山妙理権現よ

「白山妙理権現よ」は法多山本堂の東、白山神社にまつられる神様の名、妙理権現。

24 金剛童子 までもなん

「金剛童子」は密教の修行者を守護する神様で白山修験で非常に重視されたので、白山神社に関わりがあるのではないか。

25 ちいらら いいらら とろろん

言葉の意味不明だが、囃し言葉のようなものか。

※赤字は参考文献、袋井市教育委員会の調査書『法多山の田遊び』内の尾崎富義氏による「詞章とその解説」、浅羽郷土資料館特別展『遠州の霊山と山岳信仰-その源流と系譜-』の山本義孝氏による解説と法多山住職よりのヒアリングを元とした、筆者の調査による推測を含む考察です。

このように推測・考察も含め現在意味や所在がほぼ確認できるのは、25の歌詞のうち20。

しかし、残された5つは今も判明していません。

10「ははらとうは 金山」

14「七色八色みつの 大社よ」

17「ひいじき ひちりき ひこの宮」

20「山へ登りたもわん」

25「ちいらら いいらら とろろん」

3つの神様仏さまの「寺社の場所」と「神仏の名前」(10、14、17)、2つの言葉の意味(20、25)が謎となっています。

しかし、残された5つは今も判明していません。

10「ははらとうは 金山」

14「七色八色みつの 大社よ」

17「ひいじき ひちりき ひこの宮」

20「山へ登りたもわん」

25「ちいらら いいらら とろろん」

3つの神様仏さまの「寺社の場所」と「神仏の名前」(10、14、17)、2つの言葉の意味(20、25)が謎となっています。

しかし、ここで、新たな発見がありました。

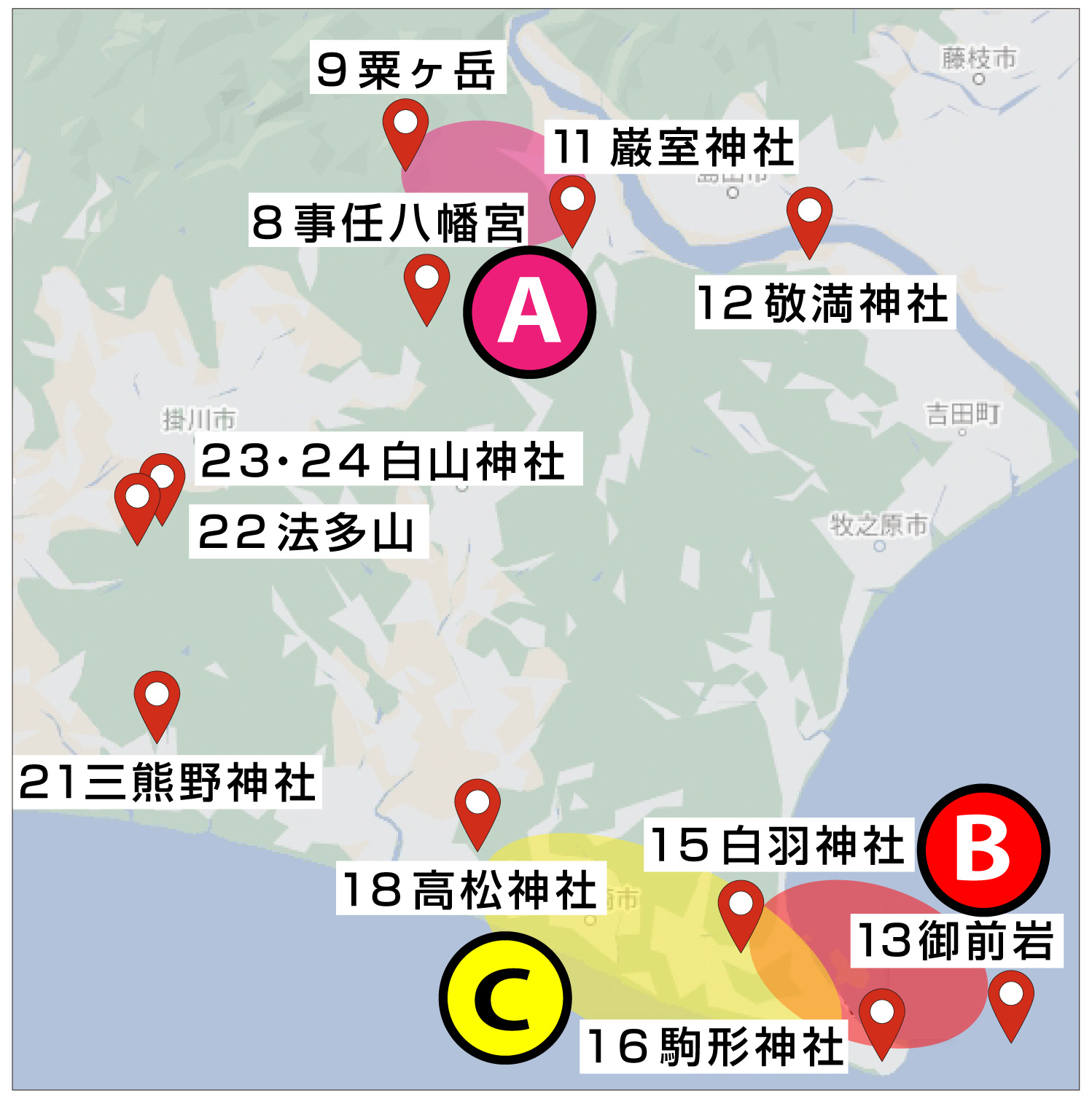

この唱えられている、仏さま神さまの位置を、現代の地図の上に落としていくと…

なんと、見事に法多山を中心としたサークルが出来上がるのです。

この唱えられている、仏さま神さまの位置を、現代の地図の上に落としていくと…

なんと、見事に法多山を中心としたサークルが出来上がるのです。

山岳信仰などで、国の諸霊山を廻り山岳修行を行う「国の峯」は遠州においては鎌倉時代には存在したと考えられ、その「春の入峯(にゅうぶ)」修行のルートと法多山に伝わる「神となえ」のサークルに記された寺社名が重なります。

【春の入峯ルート】

本宮山(小國神社の神体山)~白山~春埜山~大日山~大尾山~八高山~粟ヶ岳~御前崎(駒形神社)~高松神社~三熊野神社~普門寺~小笠山(小笠神社)~法多山

法多山の神となえでは、法多山を中心とした、700年前からの寺社の神様と仏様をお呼びしていたのです。

失われた3つの神仏の謎

不明な3つをこのサークルに落とし込んでみます。

すると…

不明な一つめの

「10 ははらとうは 金山」は、9粟ヶ岳と11金谷の巌室神社(A)の間に。

また

二つめの

「14 七色八色みつの 大社よ」は、13御前岩と15白羽神社の間のエリア(B)に。

三つめの

「17 ひいじき ひちりき ひこの宮」は、16駒形神社と18高松神社の間のエリア(C)に。

「神となえ」で呼ばれる神はこの遠州地方に1000年近く存在する寺社の御本尊や今もまつられている神さまの名前と合致するものも多々あり、神唱えが始まった中世時代に存在していたであろう寺社の神仏をお呼びしていたと考えるのが自然です。

現在まだ筆者が発見できない寺院が現存しているかもしれません。また、名前や名称が変化している場合もあります。

サークルと地図に現れたこのエリアに、今は不明な失われた3つの寺社と神仏があったのでしょうか?そう考えうる理由もあります。

なぜなら今では、失われてしまったり、明治の廃仏毀釈で信仰を変えられてしまった寺社仏閣も数多くあります。また、寺社名や地名は明確としても、そこから呼ばれる神様や仏様の名前が現在まつられている神さまと違う場合もあります。我が国では、1868年の明治政府による廃仏毀釈や、長い歴史の中で、まつられる神仏もさまざまに変化しています。この法多山に約700年伝わる「神となえ」が、地域の古い歴史を紐解くヒントになるやもしれません。

200年前に思玄和尚さまが書き写してくれた貴重な資料は私たちに何を伝えてくれるのでしょうか?延々と、この法多山で700年続く、神様を呼び寄せる行事で唱えられる口上に残された謎。

「国の重要無形民俗文化財」に指定された田遊祭に伝わる口伝は、長い歴史のベールに包まれ失われた寺社を判明する手掛かりになる可能性を秘めています。

この失われた輪、ミッシングリンクがすべて解明される日はあるのでしょうか?

それらが解明される時、それは失われた歴史の大きな扉がまた一つ開くのかもしれません。

【文章】 株式会社マツヤマデザイン 松山拓也・佐藤里佳子

【参考文献】

・法多山の田遊び(国記録選択民俗文化財調査報告書)

静岡県袋井市教育委員会(2001年)

・遠州の霊山と山岳信仰 -その源流と系譜-

袋井市立浅羽郷土資料館 編(2007年)

・法多山田遊祭 七段(1993年 袋井市教育委員会)

>PDF

【参考文献】

・法多山の田遊び(国記録選択民俗文化財調査報告書)

静岡県袋井市教育委員会(2001年)

・遠州の霊山と山岳信仰 -その源流と系譜-

袋井市立浅羽郷土資料館 編(2007年)

・法多山田遊祭 七段(1993年 袋井市教育委員会)